Horas!

Dongan BK, masuknya orang Batak Toba ke wilayah Pematang Siantar, ternyata bermula dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 untuk membuka lahan pertanian baru di daerah itu. Catatan berharga mengenai hal ini datang dari Andreas Simangunsong, seorang tokoh yang menjabat sebagai Hoofd der Tobaneezen atau Raja Ihutan (pemimpin orang Toba) di Siantar sekitar tahun 1900-an.

Imbalan Tanah oleh Pemerintah Kolonial

Dalam suratnya yang berjudul “Dari Hal Orang Toba Mendapat Sawah di Siantar”, Andreas menjelaskan bagaimana orang-orang Toba mulai datang dan menggarap sawah di tanah Simalungun pada tahun 1907. Menurutnya, pada masa itu terbentang luas tanah kosong, hutan, dan alang-alang yang belum dikerjakan oleh penduduk setempat, padahal tanahnya sangat subur dan airnya melimpah. Pemerintah Hindia Belanda kemudian memberikan kesempatan kepada orang Toba untuk membuka sawah di lahan tersebut, dengan tujuan meningkatkan hasil padi dan kesejahteraan penduduk.

Andreas menulis bahwa siapa pun yang rajin bekerja akan memperoleh hasil yang melimpah. Dalam perhitungannya, satu hektare sawah dapat menghasilkan hingga 350 hingga 400 tin padi (sekitar 80 pikul gabah). Ia juga memuji kesuburan tanah di Siantar yang mampu menghasilkan panen bagus tanpa perlu pupuk, abu, atau kotoran hewan selama bertahun-tahun.

Penataan Sistem Irigasi Oleh Belanda

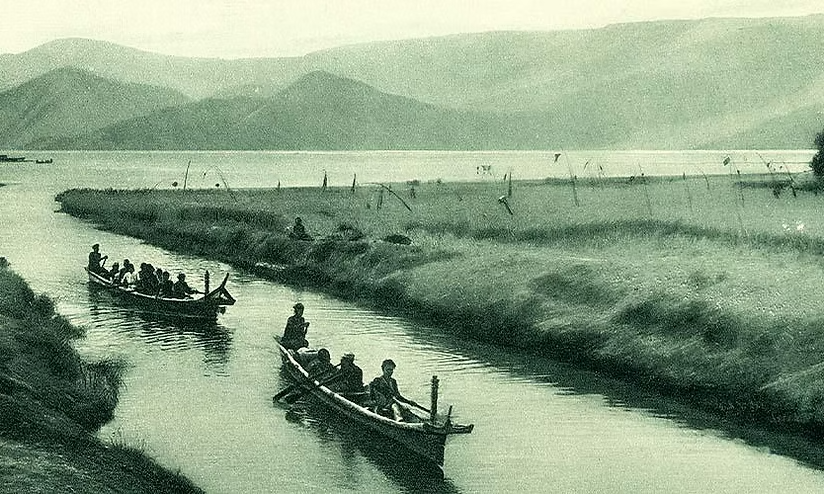

Pada tahun 1914, pemerintah Belanda mulai menata sistem irigasi besar di Simeloengoen dengan membangun solokan (saluran air) dari batu dan semen agar sawah tetap mendapat air sepanjang tahun. Pekerjaan ini menghabiskan dana sekitar 250.000 gulden, dan dikerjakan secara teratur oleh insinyur dan mandor pemerintah.

Andreas juga menjelaskan sistem insentif bagi pendatang baru dari Toba:

- Pada tahun pertama mereka bebas dari kerja rodi dan tidak dikenakan pajak hasil panen.

- Pada tahun kedua, mereka membayar setengah hasil panen, dan pada tahun ketiga baru membayar penuh sesuai ketentuan.

- Siapa pun yang mampu membawa 50 orang pekerja dari Toba akan diberi wewenang menjadi penghulu (kepala kampung), diberi lencana perak bertanda huruf W, dan satu anaknya dibebaskan dari kewajiban kerja paksa (kerahan).

Kebijakan ini mendorong gelombang besar migrasi orang Toba ke Siantar, Panei, dan Tanah Jawa. Mereka datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik, membuka sawah, dan menetap di wilayah baru. Lambat laun, jumlah orang Toba di Siantar semakin banyak sehingga bahasa dan budaya Toba menjadi dominan di kawasan tersebut hingga sekarang.

Andreas menutup suratnya dengan ajakan kepada seluruh “keturunan Ompu Raja Batak” agar datang ke Siantar. Ia menggambarkan Siantar sebagai tempat yang subur, aman dari penyakit, memiliki rumah sakit, sekolah, perkebunan teh, dan bahkan mulai tersambung jalur kereta api dari Medan ke Siantar.

Melalui surat itu, kita melihat bagaimana pembukaan sawah di Siantar tahun 1907 bukan hanya proyek ekonomi kolonial, tetapi juga awal dari transformasi sosial-budaya besar di wilayah Simalungun. Orang Toba menjadi bagian penting dalam sejarah pertanian, pemukiman, dan perkembangan kota Pematang Siantar.