Catatan I AntoniAntraPardosi*

Cinta dan kesetiaan Dr. Ingwer Ludwig Nommensen terhadap orang Batak sangat luar biasa; laksana pohon, kukuh diterpa angin, tak goyah, tak tumbang dihantam badai, tak mati dilanda kemarau, akarnya kokoh menahan batang, menantang rintangan, menjulang tak kenal lelah. Seperti perahu di segara luas, mengembangkan layarnya menantang amok badai, kemudi yang liat meniti dahsyatnya gulungan ombak, dan kekuatan tiang, lunas, dan lambungnya yang kukuh menuju pantai.

Nommensen, tokoh sentral yang menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak dan dijuluki Rasul Batak meninggal dunia di Sigumpar, Kamis, 23 Mei 1918, yaitu 105 tahun yang lalu.

Seperti apa hari-hari terakhir masa hidup Nommensen menjelang kematiannya itu digambarkan secara rinci dalam dua bab terakhir buku berbahasa Batak, Barita ni D. Theol L. Nommensen: Parsorion dohot na Niulana (Jonathan T. Nommensen, Medan: Penerbit Prima Anugerah).

Untuk merawat ingatan kita terhadap jasa beliau, penulis menyegarkannya kembali melalui tulisan ini dengan menerjemahkan bebas buku tersebut, dilengkapi dengan sumber penting lainnya seputar kehidupan Nommensen dan karya Pekabaran Injil di kalangan suku Batak.

- Sabtu, 18 Mei 1918: Kunjungan Terakhir ke Pulau Samosir

- Minggu, 19 Mei 1918: Kondisi Kesehatan Nommensen Memburuk

- Senin, 20 Mei 1918: Jonathan Datang Menjemput

- Selasa, 21 Mei 1918: Kembali ke Sigumpar

- Rabu, 22 Mei 1918: Pertemuan Terakhir

- Kamis, 23 Mei 1918: Kembali ke Pangkuan Tuhan

- Jumat, 24 Mei 1918: Nommensen Dimakamkan

- Penutup: “Marurat jala Mangurarat”

*****

Kala itu Nommensen sudah sepuh, 84 tahun. Tubuhnya mulai renta dan penyakit tua mulai mendera.

Belakangan ia sudah mengurangi aktivitasnya mengunjungi jemaat-jemaatnya di Tanah Batak. Faktor usia membuatnya lebih banyak berdiam di Sigumpar. Dari desa pantai di perairan tenggara Danau Toba itulah ia memimpin Batakmission/Gereja Batak (baca: HKBP) semenjak menetap di sana pada tahun 1890, meninggalkan posnya terdahulu di Pearaja, Tarutung.

Sebenarnya, 14 tahun sebelumnya, pada saat usianya menjejak 70 tahun, Nommensen telah meminta penggantian dirinya sebagai Ephorus (pimpinan tertinggi HKBP) ke Rheinische Missionsgesellschaft (RMG; yaitu badan zending di Jerman yang mengutusnya ke Tanah Batak).

Dalam hal ini, Nommensen memilih menjadi pendeta biasa saja dan tetap mengabdi di Gereja Batak yang dirintisnya. Bukan kembali ke Jerman, tanah leluhurnya. Namun permintaan Nommensen ditolak RMG, dengan alasan belum ada pengganti.

Adalah Johannes Warneck yang semestinya akan menggantikan Nommensen kala itu, namun pendeta bersangkutan menolak dengan halus sehingga RMG memutuskan penggantian Ephorus akan dilakukan setelah Nommensen meninggal.

Sabtu, 18 Mei 1918: Kunjungan Terakhir ke Pulau Samosir

Pagi itu, subuh menjelang pukul lima, sekitar 80 orang tampak berkumpul di dermaga Balige. Mereka terdiri dari beberapa pendeta, di antaranya Pendeta O. von Eigen dan Pendeta Elisa, dan lebih banyak lagi murid Industre School atau Sekolah Tukang Laguboti.

Tidak berapa lama Nommensen ikut bergabung. Ia diantarkan anaknya, Jonathan dengan naik bendi dari Sigumpar. (Jonathan adalah bungsu dari empat bersaudara buah perkawinan Nommensen dengan isteri pertamanya, Caroline Gutbrod. Setelah Caroline Gutbrod meninggal, Nommensen menikah lagi dengan Christina Harder dan dianugerahi tiga orang anak).

Rombongan besar itu akan menuju Pangururan, kampung yang ramai di ujung barat Pulau Samosir, tidak jauh dari lereng Gunung Pusukbuhit. Di sana, keesokan harinya, Nommensen akan memimpin Perayaan Mission yang dirangkai dengan Perayaan Pentakosta. Bagi Nommensen, kunjunganya ke Pangururan amatlah istimewa mengingat Samosir adalah distrik Gereja Batak termuda di Tanah Batak.

Sekitar pukul setengah tujuh kapal motor Tole yang mereka tumpangi merenggangkan diri dari pantai Balige (KM Tole adalah milik zending, produksi Industrieschool Narumonda, 1908). Sebuah solu bolon (perahu; sampan besar) diikatkan di buritan KM Tole. Perahu itu milik pemerintah kolonial Belanda (Gomponi) di Balige, dipinjam karena kapasitas KM Tole tidak mampu menampung seluruh anggota rombongan.

Sedemikian rupa kapal motor dan perahu itu melaju beriringan mengarungi perairan Danau Toba yang saat itu berombak tenang.

Perjalanan yang amat menyenangkan. Nommensen duduk di geladak dek depan. Harmoni musik tiup ditingkah seruling dan tetamburan yang dimainkan siswa sekolah tukang tiada henti-hentinya menggema merdu sepanjang perjalanan. Para nelayan dan penduduk yang menaiki sampan, saat berpapasan dengan mereka, mengelu-elukan dengan riang gembira pula.

Mereka menempuh rute sisi barat daya perairan Danau Toba hingga ke timur. Rombongan terlebih dulu singgah di Mogang-Palipi sekitar pukul sebelas siang. Mereka disambut Pendeta Fuchs kemudian bertamu ke rumah Asisten Demang.

Bagi Nommensen, jemaat Palipi juga amat berkesan, sebab perkampungan pantai itu termasuk dalam gelombang pertama keperintisan Pekabaran Injil di Pulau Samosir yaitu pada tahun 1898, setelah Nainggolan (1893), menyusul kemudian Pangururan (1911), dan Ambarita (1914).

Dua jam kemudian mereka bergerak meninggalkan pantai Palipi melewati perairan sempit Simbolon dan Rianiate. Sekitar pukul lima sore mereka tiba dekat pantai Pangururan.

Suasana di pantai Panguruan amat meriah. Ratusan penduduk mengelu-elukan kedatangan mereka dengan memainkan musik tradisional gondang dan uninguningan. Suasana pun kian bertambah meriah disambut bebunyian musik tiup, seruling, dan tetamburan yang semakin bersemangat dari atas kapal.

Pendeta dan pejabat Gomponi berada di jejeran paling depan. Dengan menaiki KM Juliana milik Gomponi, Kontroleur Samosir Van der Meulen bersama nyonya, didampingi Pendeta Eigenbrod yang ditempatkan di Pangururan dan Demang Samosir Henoch Lumbantobing datang menjemput Nommensen ke atas kapal.

Nommensen segera berpindah kapal lalu dibawa ke pantai. Setelah bertemu dengan penduduk, Nommensen dan rombongan kemudian bergerak menuju Pargodungan Pangururan, di sanalah mereka menginap di kediaman Eigenbrod.

Dari sore langit Pangururan berubah kelam dan hujan pun turun menjelang malam. Namun hujan dan udara dingin tidak menghalangi Nommensen menuju kediaman Van der Meulen untuk memenuhi undangan jamuan makan malam.

Jamuan makan malam yang akrab dan menyenangkan. Pada saat itu Nommensen menceritakan sekilas kepada Van der Meulen bagaimana awal Pekabaran Injil itu di Tanah Batak.

“Tuan datanglah besok ke Pesta Mission. Saya akan bercerita lebih lengkap lagi,” ujar Nommensen menyaksikan empati sang kontroleur.

Untuk beberapa lama mereka tertahan di kediaman Van der Meulen. Barulah menjelang tengah malam, setelah hujan reda, Nommensen dan rekan-rekannya kembali ke kediaman Eigenbrod melewati jalanan yang licin. Beberapa kali Nommensen meminta berhenti akibat kelelahan.

Minggu, 19 Mei 1918: Kondisi Kesehatan Nommensen Memburuk

Sudah lewat tengah malam. Nommensen belum juga bisa terlelap. Dadanya sesak dan susah bernapas. Suaranya tertahan di pangkal tenggorokan. Alhasil, dengan tenaga tersisa, ia memukul-mukul papan tempat tidurnya untuk membangunkan orang.

Eigenbrod dan yang lainnya pun terjaga. Mereka menemukan Nommensen telah sekarat. Denyut nadinya semakin lambat pertanda jantungnya tidak lagi berfungsi normal.

“Sepertinya ajalku semakin mendekat. Tuhan akan memanggilku…” ucap Nommensen lirih, terbata, nyaris bergumam.

Setelah itu Nommensen minta diambilkan hapursia (kapur barus) untuk dicium, kemudian air setengah gelas dicampur tiga tetes arsenik untuk diminum.

Kondisi kesehatan Nommensen sedikit membaik pagi harinya dan ia tampak bisa melayani percakapan dengan beberapa orang yang datang menjenguk. Tetapi, karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan, ia terpaksa mengurungkan niatnya menghadiri Pesta Mission dan Perayaan Paskah. Eigenbrod juga demikian; ia memilih setia mendampingi Nommensen.

Source : Barita Na Uli

Umat Kristen di Pangururan amat bersedih atas ketidakhadiran Nommensen. Mereka hanya bisa berharap dan berdoa kiranya Nommensen diberikan Tuhan kesembuhan. Perayaan berjalan lancar dan khidmat. Pesta Mission yang dipusatkan di Pangururan dipimpin Pendeta Daniel Pardede, Guru Johannes Tambunan, dan Johanse Lumbantobing. Sementara Perayaaan Pentakosta di kaki Gunung Pusukbuhit dipimpin Pendeta Elisa Lumbantobing dan Guru Matheus Hutabarat.

Siang itu, di kediaman Eigenbrod, Nommensen menyeret langkahnya menuju poti marende (organ tempo doeloe). Entah kenapa, mungkin didorong firasatnya yang kuat, jemarinya memainkan lagu tentang ajal ni jolma (akhir hidup manusia) dari Buku Ende No 339: Diingot halak dagang do sambulona i.

Kidung gubahan Johannes Christian Beurle itu, dalam bahasa Indonesia: Bagi Sang Pengembara, liriknya adalah sebagai berikut:

Bagi sang pengembara, desanya dikenang

Dia sangat merindukan bintang pujaannya

Hatinya sangat rindu pada pujaannya

Serta ingin bertemu dengan sahabatnya

Namun sedih hatinya, sahabatnya t’lah tiada

Banyak semak belukar di pekuburannya

Beralihlah hatinya melihat angkasa

Mengamati bintangnya bersinar cemerlang

Imannya mengatakan bahwa kekasihnya

Di Surga bahagia bersama Allahnya

Rindunya bergejolak berangkat segera

Ke negeri di Surga tempat bahagia

Saudara pengembara, kau ingin bahagia?

Janganlah kau terikat hasratmu di dunia

Percayalah pada Yesus Juru Selamatmu

Darah-Nya yang menebus kau dari dosamu

Kau akan dibawanya ke Surga bahagia

Semua yang percaya dan taat pada-Nya.

Senin, 20 Mei 1918: Jonathan Datang Menjemput

Keberadaan Nommensen segera dikabarkan kepada Jonathan di Sigumpar dan melalui telegram kepada Dr Winkler di Pearaja. Mereka tiba di Pangururan lewat pukul sembilan malam. Jonathan lega melihat kondisi Nommensen yang sedikit membaik. Diputuskan, Jonathan akan membawa sang ayah keesokan harinya pulang ke Sigumpar.

Selasa, 21 Mei 1918: Kembali ke Sigumpar

Nommensen dan rombongan meninggalkan Pangururan pada pukul sebelas siang. Ia masih menyempatkan waktu menjenguk Pendeta Fuchs di Palipi yang tiba-tiba juga didera sakit. Nommensen tampak masih kuat berjalan.

Dari Palipi mereka berlayar menuju pantai Sigumpar dan tiba menjelang pukul empat sore. Saat itu pelangi melingkar indah menaungi perairan danau, begitulah barangkali alam menyapa Nommensen untuk terakhir kalinya, saat kapal akan merapat ke pantai.

Pendeta Kena Lumbantobing berusaha menuntun Nommensen saat beringsut meninggalkan kapal namun ditolak karena Nommensen merasa masih mampu berjalan menuju kediamannya, tak jauh dari garis pantai.

Rabu, 22 Mei 1918: Pertemuan Terakhir

Semua lega. Kondisi kesehatan Nommensen tampaknya sudah membaik meski tidak sebugar sediakala. Seharian penuh ia masih melayani tetamunya berbincang kadang membaca buku di ruang kerja, termasuk di antaranya menerima Pendeta F. Brinkscmidt bersama istri yang datang membesuk.

Tiba-tiba pada pukul tujuh malam, setelah tetamu berpamitan, penyakit yang mendera Nommensen sejak di Pangururan kambuh lagi. Ia kembali mengeluhkan dadanya yang sesak dan susah bernapas. Menantunya, Nyonya Jonathan masih sempat menyajikannya makan malam. Nommensen berusaha mencicipi dali ni horbo (lauk terbuat dari susu kerbau) kesukaannya, namun ia muntahkan kembali karena selera makannya sudah hilang.

Jonathan dan istri tidak beranjak, tetap menunggui Nommensen di pembaringannya, dengan perasaan was-was. Sesekali Nommensen minta dipijat namun diurungkannya lagi karena tubuhnya terasa sakit, juga penat.

Nommensen, dengan sisa tenaga menyeret tubuhnya menuju ruang kerja, meraih kursi, lalu duduk sebentar dekat meja. Ingatannya seketika berpusar kepada kedua putrinya yang masih menimba ilmu di Jerman. “Anak-anak itu akan hidup tanpa ayah dan ibu,” gumamnya sedih.

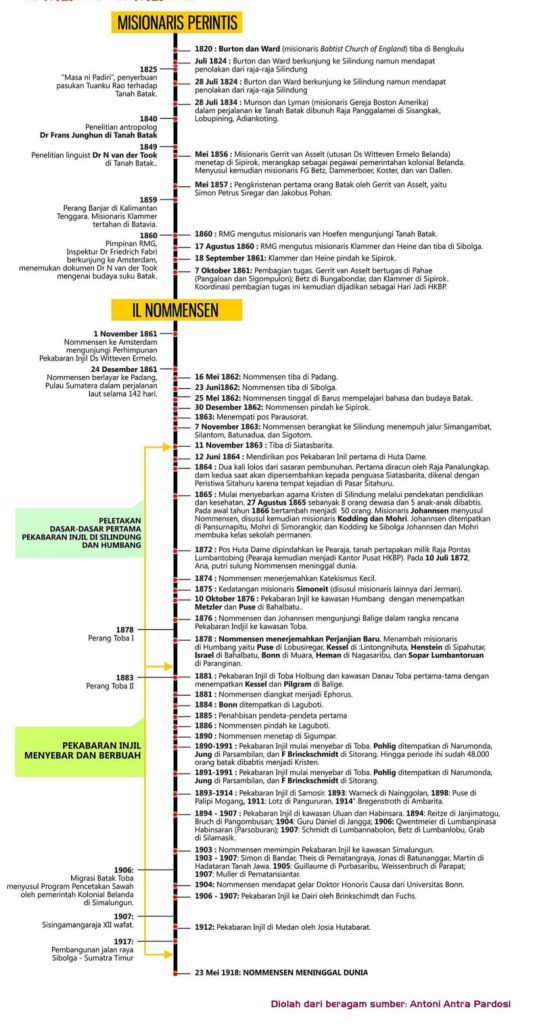

(desain: Antoni Antra Pardosi).

Ny Jonathan datang menghibur mertuanya, berkata: “Tenanglah, Pak. Kami akan berusaha semampu yang kami bisa untuk mengurus mereka.”

Tatapan Nommensen bergulir antara anak dan menantunya. Dengan langkah lemah ia menuju lemari, meraih beberapa dokumen penting dan menunjukkannya kepada Jonathan. Dia bergerak lagi seraya berpesan kepada anak dan menantunya untuk menyampaikan salamnya kepada orang-orang yang ia kasihi.

Jonathan menimpali: “Kami masih mengharapkan Bapak tinggal lebih lama lagi bersama kami.”

“Ya, saya juga berharap seperti itu, “ jawab Nommensen. “ Tetapi, sekali ini, Tuhan berkehendak lain.”

Bibir Jonathan bergetar menahan tangis. Di luar sangat sepi. Awan hitam menggantung berat di langit, seperti bentangan kain hitam tak bertepi.

Kamis, 23 Mei 1918: Kembali ke Pangkuan Tuhan

Hari menjelang pagi. Detik-detik waktu seperti bergerak begitu cepat. Dengan susah payah Nommensen bangkit dari pembaringannya lalu bersimpuh, kesepuluh jemarinya saling bertaut, berdoa memanggil nama Jesus dengan suara yang amat lirih, nyaris tak terdengar oleh anak dan menantunya. “Jesus, Jesus, atas kuasa Darah-Mu, tenangkan jiwaku menjelang kematianku.”

Jonathan amat sedih menyaksikan penderitaan ayahnya, lalu menyusul berdoa, pasrah, menyerahkan segalanya atas kuasa Tuhan semata: “Jesus, jadilah kehendak-Mu, jika sudah tiba waktunya Engkau memanggil beliau ke sisi-Mu.”

Nommensen memegang nadinya yang semakin lemah, seakan sudah tahu bahwa waktunya untuk kembali ke pangkuan Tuhan sudah semakin mendekat. Dengan napas tertahan ia kembali berdoa: “Ya Allah Bapa, jiwaku kuserahkan kepada-Mu…”

Punggung Nommensen merosot dan kemudian lunglai di pembaringannya. Pupil matanya membesar, bergerak ke atas dan ke bawah seperti menatap kemuliaan Tuhan. Matanya terpejam seketika. Tubuhnya bergetar lalu diam selamanya.

Episode kehidupan Nommensen bersama orang-orang Batak yang amat dikasihinya berakhir sudah bersamaan dengan dentang lonceng gereja Sigumpar, pertanda pagi telah mengusir malam, sementara warna jingga telah mewarnai ufuk dari balik pebukitan Habinsaran. Jonathan dan istrinya menangis sembari berdoa “Bapa Kami” melepas kepergian orang yang mereka cinta dan kagumi.

(Desain: Antoni Antra Pardosi).

Berita kematian Nommensen dengan cepat menyebar ke mana-mana. Orang-orang Batak yang mayoritas sudah masuk Kristen berkabung. Hidup mereka serasa kosong, seperti kehilangan roh dari dirinya sendiri. Mereka larut terbawa suasana kesedihan yang begitu pekat. Tetapi begitulah hidup. Setiap yang hidup akan bertumbuh, menua, lalu mati dimakan usia, ditelan waktu.

Duka semakin pekat memayungi Sigumpar. Orang-orang yang datang melayat diberi kesempatan sampai dengan pukul tiga siang melihat wajah Nommensen untuk terakhir kalinya. Mereka seakan tak percaya bahwa Nommensen benar-benar telah pergi selamanya. Ia seperti tertidur lelap. Air mukanya memancarkan ketenangan dan bibirnya seolah tersenyum.

Siang itu gereja sudah dirapikan. Kembang disusun dan janur telah digantungkan. Liang lahat sudah digali. Menjelang malam jasad Nommensen direbahkan ke dalam peti mati. Ya, Nommensen benar-benar telah pergi.

Jumat, 24 Mei 1918: Nommensen Dimakamkan

Pargodungan Sigumpar ramai sekali sejak pagi. Jemaat dan pendeta berduyun-duyun dari seluruh penjuru, dari tempat yang ramai sampai pelosok kawasan Toba Holbung, Uluan, Habinsaran, Samosir, Humbang, Silindung, Pahae, dan Simalungun, kecuali Angkola karena jaraknya yang jauh dari Sigumpar.

Pejabat Gomponi dari Toba termasuk Asisten Residen dari Tarutung juga hadir. Inilah keramaian kedua, yang lebih ramai lagi dalam suasana berbeda tatkala Nommensen merayakan Pesta Sere (Perayaan Emas) 50 tahun penahbisan beliau menjadi pendeta yang dirayakan pada tahun 1911.

Prosesi kematian Nommensen secara Kristen berjalan dengan tertib dan khidmat. Menjelang pukul tiga siang jasadnya disemayamkan di dalam gereja. Pendeta Valentin Kessel memimpin prosesi itu dan mengutip nats 2 Timoteus 4: 7-8, dalam kotbahnya: “Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada orang yang merindukan kedatangan-Nya”.

Nommensen dimakamkan di Sigumpar pada usia 84 tahun, di samping makam isterinya, Christina Harder yang mendahuluinya pada tahun 1909 (Caroline Gutbrod, isteri pertama Nommensen meninggal di Jerman dan dimakamkan di sana, pada tahun 1887).

Dengan demikian teringatlah kita pada doa dan ikrar Nommensen pada saat menginjakkan kakinya di Bukit Siatasbarita, 55 tahun sebelumnya, persisnya pada 11 November 1863: “Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku hidup di tengah-tengah bangsa ini untuk menyebarkan firman-Mu”; dan Tuhan pun telah menggenapinya.

Penutup: “Marurat jala Mangurarat”

Pekabaran Injil di bawah kepemimpinan Nommensen telah marurat jala mangurarat (berakar dan tumbuh menyebar) di kalangan suku Batak. Sepeninggal Nommensen hampir seluruh orang Batak di kawasan Danau Toba dan sebagian kecil Angkola telah dikristenkan. Jemaat-jemaat baru juga sudah dibuka di Sibolga, Padangsidempuan, Pematangsiantar, Simalungun, Dairi, dan juga Medan.

Dengan meninggalnya Nommensen, Pekabaran Injil yang dirintisnya tetap tidak pernah berhenti, bahkan jemaat yang dituntunnya dari era kekelaman kini menyebar ke penjuru Nusantara bahkan dunia.

Dari perjuangan berat Nommensen, di kemudian hari Gereja Batak atau HKBP dicatat sebagai Gereja muda terbesar dalam gerakan Pekabaran Injil di dunia. Di Indonesia, HKBP mencuat sebagai lembaga keagamaan dengan jumlah anggota terbesar ketiga di Indonesia setelah Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Bukan hanya jemaat HKBP yang setia mengenang Nommensen. Orang-orang Batak Kristen dan denominasi Gereja-gereja Batak yang berakar dari HKBP, bahkan juga negara bangsa ini pantas mengagumi, menghormati, dan menjadikannya teladan.

Oh ya, sebelum lupa. Nommensen pernah berpesan kepada anaknya, Jonathan agar ia dimakamkan selayaknya saja.

Beberapa tahun kemudian sebuah rapat sinode mengusulkan berdirinya sebuah monumen untuk mengenang Nommensen. Johannes Warneck, yang menggantikan Nommensen secara permanen sebagai Ephorus (1920 – 1932) –setelah era pejabat sementara Valentin Kessel (1918-1920) — mengamini pesan Nommensen tersebut dengan usul lebih baik membangun “monumen hidup” yang bermanfaat bagi banyak orang.

Akan tetapi, atas desakan sinode, monumen Nommensen akhirnya dibangun di depan MULO Kristen Tarutung, dengan mendatangkan ahlinya dari Jerman. Namun, pada tahun 1942, monumen tersebut dihancurkan tentara pendudukan Jepang.

Monumen Nommensen di Tanah Batak kemudian dibangun di pintu masuk Hutadame (pos pertamanya di Silindung), Salib Kasih di puncak Bukit Siatasbarita (tempatnya berdoa mengukuhkan tekadnya mengajarkan Ijil di Tanah Batak), kemudian menyatu dengan makamnya sekarang, masih di lokasi yang sama dengan Pargodungan Sigumpar. Selain itu namanya juga diabadikan sebagai nama universitas milik HKBP di Medan dan Pematangsiantar.

*Penulis, Antoni Antra Pardosi adalah jurnalis, pengagum Pekabaran Injil di Tanah Batak, lahir di Parsoburan-Toba, tinggal di Tambun Utara-Bekasi, serta jemaat HKBP Bumi Anggrek Bekasi.